- ホーム

- お知らせ

- 消費者の皆様へ ~ガス小売全面自由化について~

- よくあるご質問

- よくあるご質問と回答集

よくあるご質問と回答集

ガスの小売全面自由化に関するよくあるご質問と回答集です。

※Q&Aは随時追加していきます。

ガス小売全面自由化に関するQ&A (消費者向け)

-

2017年4月から開始されるガスの小売全面自由化に向けて、ガスの小売全面自由化に関する消費者向けのQ&Aを作成致しました。

- PDF形式でも掲載しています。

ガス小売全面自由化に関する消費者向けのQ&Aについて(PDF形式:1010KB)

更新履歴

目次

| (1)ガスの小売全面自由化の総論 | (2)安定供給と保安の確保 |

| (3)ガス料金について | (4)消費者保護・トラブルについて |

| (5)ガス会社の変更(スイッチング) | (6)ガスシステム改革全般について |

| (7)電力・ガス取引監視等委員会 |

概要項目(10問) ※主要なものを抜粋しました

問2.ガスの小売全面自由化により一般家庭にとって何が変わるのですか。

問9.ガス小売事業者を切り替えるための手続(現在契約している一般ガス事業者等に連絡する必要があるか等)とそれにかかる期間について教えてください。

問16.ガスの小売全面自由化が行われる2017年(平成29年)4月1日までに何も手続をしなかった場合、ガスの供給はどうなるのですか。

問29.新しく参入したガス小売事業者からガスを買うと、ガスの品質(火力等)や保安面への影響があるのでしょうか。

問31.2017年(平成29年)4月1日のガスの小売全面自由化後、ガス小売事業者が倒産した場合や撤退した場合にはガス供給が受けられなくなりませんか。

(1)ガスの小売全面自由化の総論 25問

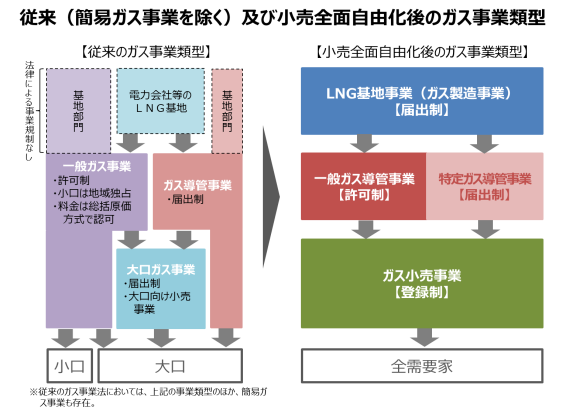

問1.従来(2017年(平成29年)3月末まで)のガス事業の類型と、今回の小売全面自由化の対象について教えてください。

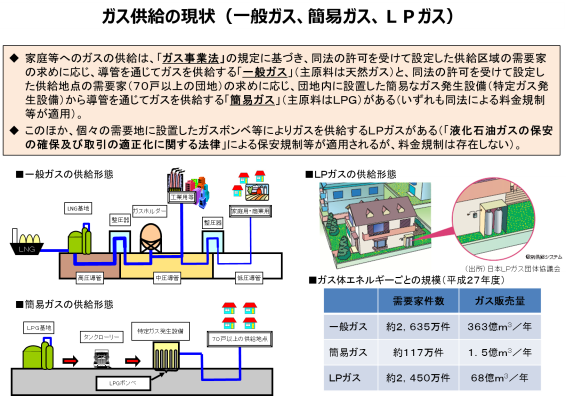

答.ガスを家庭や産業の一般的な需要に応じて供給する事業には、主にガス事業法の対象となる一般ガス事業及び簡易ガス事業と、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)の対象となるLPガス販売事業があります。

一般ガス事業とは、供給区域内の利用者に対し導管によりガス(主に液化天然ガス(LNG)を原料とするガス)を供給する事業であり、いわゆる都市ガスを扱う事業です。

簡易ガス事業とは、簡易なガス発生設備において発生させたガスを、戸建住宅や集合住宅のような小規模かつ地域限定的な需要(70戸以上)に対し導管により供給する事業です(主に液化石油ガス(LPガス)を原料とするガスの供給)。いずれの事業の事業者も、許可を受けた地域又は地点群で独占的にガスを販売することが認められると同時に、家庭向けの料金等の条件について経済産業大臣の認可を受ける義務が課されています(いわゆる小売料金規制)。

LPガス販売事業とは、LPガスをシリンダー(ガスボンベ)等により利用者(戸建住宅や集合住宅(69戸以下)等)に配送・供給する事業です。LPガス販売事業者はもともと料金等の供給条件について認可を受ける義務は課せられていません。

今回、自由化の対象となっているのは、従来(2017年(平成29年)3月末まで)一般ガス事業及び簡易ガス事業が対象としてきた家庭等のいわゆる小口需要家に対するガスの販売です。

(※)本Q&Aで「ガス小売事業者」という場合は旧一般ガス事業者、旧簡易ガス事業者及び新規参入のガス小売事業者を、「ガスの販売」等という場合は都市ガスの販売及び旧簡易ガス形態のLPガスの販売等を指し、液石法の対象となるLPガス販売事業によるLPガスの販売は含みません。

問2.ガスの小売全面自由化により一般家庭にとって何が変わるのですか。

答.ガスの小売業への参入の全面自由化により、様々な事業者がガスの小売市場に参入してくることで、従来(2017年(平成29年)3月末まで)の一般ガス事業者・簡易ガス事業者以外の事業者からガスの供給を受けることも可能になります※。それぞれの事業者が、顧客を獲得するために創意工夫を凝らし競争することで、料金水準の低下に加えてサービスの種類や内容が多様化し、料金メニューの幅が広がるなどの変化が実現する可能性があります。すでに電力・ガス自由化が行われている海外各国では、ネット・固定電話・携帯と電気・ガスのバンドルサービス提供や、低価格ブランドの立ち上げ、スーパー・コーヒーチェーン等の有力チャネルを活用したプロモーションが行われるなど、サービスや価格、販売チャネル等において取組の工夫が見られています。

(※)オール電化やLPガスから都市ガスへの切替えの場合は、都市ガス用の配管やガス器具(ガスコンロ、ガス給湯器等の消費機器)の調整、取替えなどが必要になる場合があります。

問3.ガスの小売全面自由化によってガス事業者を選択するということはどういうことですか。

答.従来(2017年(平成29年)3月末まで)、家庭等の小口需要に対するガスの販売は、既存ガス事業者(一般ガス事業者・簡易ガス事業者)による地域独占が認められていました。このため、消費者はその地域の既存ガス事業者からしかガスを購入することができませんでした。今般のガスの小売全面自由化とは、こうした家庭等の小口需要に対する地域独占を撤廃し、既存ガス事業者以外の事業者が、既存ガス事業者のガス導管を使って家庭等の小口需要家に対しガスの販売を行うことが可能となることを指します。これにより、消費者はどの事業者からガスを購入するか、自由に選択することが可能となりました。

問4.いつからガスの小売全面自由化が行われるのですか。

答.2017年(平成29年)4月1日です。

問5.いつからガス小売事業者の変更申込みが可能となるのですか。

答.2017年(平成29年)4月から、小売全面自由化が始まっており、既に申込みは可能です。

問6.ガス小売事業者を見極めるポイントは何でしょうか。

答.まず、ガス小売事業者が、ガス事業法に基づき登録されている事業者かどうかを確認してください。登録を受けた事業者は、資源エネルギー庁のホームページにおいて公表しています。また、2017年(平成29年)3月までに、一般ガス事業、簡易ガス事業の許可を受けている事業者につきましては、登録を受けたものとみなされます(みなしガス小売事業者)。資源エネルギー庁のホームページにおいて公表を行っていく予定ですので、御確認ください。ただし、自ら登録を受けていなくても、登録を受けたガス小売事業者(みなしガス小売事業者を含む)の代理・媒介・取次ぎ業者として勧誘を行うこともありますので、当該事業者に御確認いただくとともに、場合によってはガス小売事業者にも当該事業者が実際に代理・媒介・取次ぎ業者であるかを確認することをお勧めします。さらに、ガス小売事業者には、料金を含む供給条件の書面による説明義務がガス事業法上課されていますので、その内容を確認してください(注:指定旧供給区域等小売供給約款・指定旧供給地点小売供給約款(経過措置約款)には説明、書面交付義務は課されません)。最後に、料金のみではなく、保安に対する取組や、契約期間、契約解除などの諸条件をよく確認して、納得して契約をしていただくことが重要です。

(参考2)資源エネルギー庁HP

一般ガス事業者の概要![]()

資源エネルギー庁HP 簡易ガス事業の許可を受けている事業者一覧(準備中)

(参考3)注意すべきポイント

- ガス小売事業者の社名や連絡先

- 代理、媒介、取次ぎの場合、当該代理・媒介・取次ぎ業者の事業者名や連絡先

- いつからガスを供給するのか?

- 契約期間はいつからいつまでか?

- 契約期間満了後の契約更改手続きはどのようになるのか?

- 毎月のガス料金はいくらか?どうやって算定するのか?

- 通常の手続きに加え必要な工事などがある場合、消費者が負担する費用について

- ガス料金の割引がある場合、それはいくらか?割引の対象期間はいつまでか?

- 契約期間内に解約する場合の制約はあるのか?解約手数料などは発生しないのか?

- ガス小売事業者や消費者などが果たすべき保安上の責任はどういったものがあるのか? など

問7.現在契約を結んでいるガス事業者との契約を解約する際に、解約金の支払いなどが必要になるのでしょうか。

答.従来(2017年(平成29年)3月末まで)の一般ガス事業者との契約の場合には、例えば選択約款での契約など一部の料金メニューでは、精算金・解約金等が発生する契約(約款)となっている場合があります。詳しくは、契約されている従来の一般ガス事業者にお問い合わせいただくか、契約の内容を御確認ください。

LPガス販売事業者との契約の場合にも、契約の内容によって設備代金の精算等が発生する場合がありますので、現在のLPガス販売事業者にお問い合わせいただくか、契約内容を御確認ください。

また、2017年(平成29年)4月のガスの小売全面自由化後、新たにガス小売事業者と契約した場合には、料金プランによっては、解約金が発生することがありますので、契約締結前によく御確認いただくとともに、契約締結後も、よく契約内容を御確認ください。

問8.変更したガス小売事業者との契約を解約し、更に別のガス小売事業者に切り替える際に気をつけることはありますか。

答.変更したガス小売事業者から、更に別のガス小売事業者に切り替える際には、変更前のガス小売事業者との契約によっては、解約に当たって、違約金、解約金が発生する可能性があります。変更前のガス小売事業者の解約条件について、事前に御確認いただくことをおすすめします。また、訪問販売や電話勧誘販売を受け、ガス小売事業者などとの間でガスの供給契約を締結した場合のクーリング・オフの取扱いについては、問46も御参照下さい。

問9.ガス小売事業者を切り替えるための手続(現在契約している一般ガス事業者等に連絡する必要があるか等)とそれにかかる期間について教えてください。

答.ガス小売事業者の切替えを希望される場合は、都市ガス事業者間の切替えについては、原則切り替えようとする先のガス小売事業者に御連絡下さい。オール電化やLPガスから都市ガスへの切替えの場合は、契約解除について切替え前の事業者にも連絡を行う必要があるほか、都市ガス用の配管やガス器具(ガスコンロ、ガス給湯器等の消費機器)の調整、取替えなどが必要になる場合がありますので、供給開始をいつにするかについては切替え後のガス小売事業者と調整する必要があります。

切替えに要する期間は、スイッチングシステムを備える大手一般ガス事業者(東京ガス、大阪ガス、東邦ガス、西部ガス)管内の都市ガス事業者間の切替えについては、原則としてスイッチング申込みから5営業日以降の定例検針日とされています。それ以外のガス小売事業者や、オール電化やLPガスからの切替えの場合、具体的な切替日については切り替え先のガス小売事業者に御確認下さい。なお、2017年(平成29年)4月の都市ガスの小売全面自由化の開始の直前・直後など、ガス小売事業者の切替申込み数が非常に多い場合は、切替えに時間がかかる可能性があります。

問10.ガス事業者を変更すると、新しい導管(内管含む)が自宅に引かれることになるのですか。

答.従来(2017年(平成29年)3月末まで)、従来の一般ガス事業者からガス供給を受けている場合は、既存の導管を使用するため新たな導管を敷設する必要はありません。オール電化やLPガスからの切替えの場合等は、導管の敷設や入替等が必要になる場合があります。

問11.私の住んでいる地域でガスを買うことができるようになるガス小売事業者を教えてください。

答.ガス小売事業者が供給を行う地域は、事業者ごとに異なりますので、各ガス小売事業者にお問い合わせください。また、登録を受けたガス小売事業者の登録リストに、各事業者の供給予定地域や一般家庭への販売予定に関する情報を掲載していきます。

(参考2)資源エネルギー庁HP

一般ガス事業者の概要![]()

資源エネルギー庁HP 簡易ガス事業の許可を受けている事業者一覧(準備中)

問12.地方でも新規参入者からガスを買うことができますか。

答.ガスの全面自由化により、地方においても新規参入者からガスを買うことができる可能性が開かれることになります。今回の法改正により、全てのガス導管事業者に導管の相互接続に関する努力義務を課すなど、導管の相互接続促進を行うことにより、電気事業者などの新規事業者による広域的な新規参入が期待されます。実際に参入するガス小売事業者が存在するかどうかは、資源エネルギー庁HPを確認するとともに、個別にガス小売事業者にお問い合わせください。

問13.特に地方では自由化後に新規参入がないと規制なき独占が生じ、料金が値上がりするのではないですか。

答.ガスの小売全面自由化後も、ガス小売事業者間や他のエネルギー事業者との適正な競争関係が確保されていない地域においては、適正な競争関係が確保されていると認められるまでの経過措置として、小売料金規制を残すこととしています(問14参照)。経過措置期間中の一般家庭向けの規制料金については、引き続き認可制とされるため、値上げに際しては行政の事前審査を経る必要があります。また、経過措置を解除することとなるガス小売事業者には十分な競争が働いており、安易な料金値上げにはつながらないと想定しています。また、行政も自由化後の市場動向について監視を行っていきます。

問14.小売料金規制の経過措置とは何ですか。

答.小売全面自由化後にガス小売事業者が設定する料金は自由であることが原則ですが、従来(2017年(平成29年)3月末まで)の一般ガス事業者や簡易ガス事業者と、他のガス小売事業者等との間に適正な競争関係が認められない場合には、消費者の利益が阻害されることのないよう、当該一般ガス事業者・簡易ガス事業者※に対しては小売料金規制を残すというのが経過措置料金規制です。

(※)一般ガス事業者は供給約款料金を作成している単位、簡易ガス事業者は簡易ガス事業に係る団地単位での指定となります。

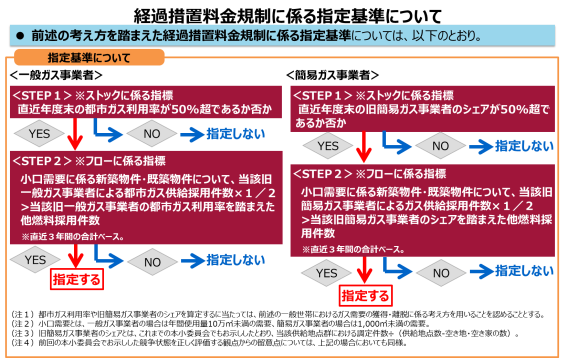

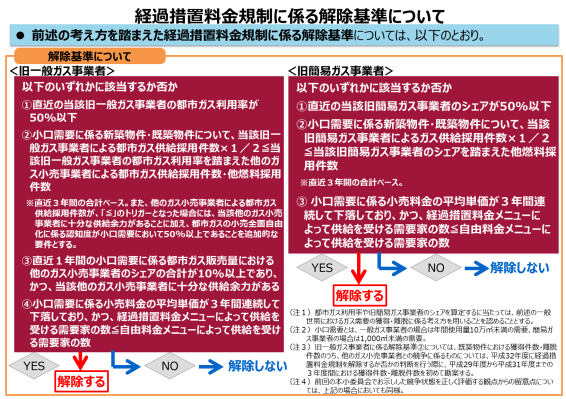

(参考1)ガスシステム改革小委員会(第29回)事務局提出資料 経過措置料金規制に係る指定基準・解除基準について 平成28年2月23日![]()

(参考2)電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門会合(第10回) 経過措置料金規制に係る指定基準・解除基準について 平成28年9月![]()

問15.小売料金規制が課されない事業者もいるのでしょうか。

答.従来(2017年(平成29年)3月末まで)の一般ガス事業者・簡易ガス事業者と、他のガス小売事業者等との間に適正な競争関係が認められる場合には、当該一般ガス事業者・簡易ガス事業者※に対しては経過措置料金規制を課さず、競争によって消費者の利益を増進させていくこととし、事後監視をしっかりと行っていきます。

なお、従来(2017年(平成29年)3月末まで)の一般ガス事業者・簡易ガス事業者が地方公共団体の場合(公営事業者の場合)は、その運営が議会により監視されており、不当な値上げの蓋然性は小さいと考えられることから、経過措置料金規制を課さないこととしています。また、従来(2017年(平成29年)3月末まで)の一般ガス事業者・簡易ガス事業者の旧供給地点が、マンションなどのビル単位で供給するもの(集合住宅型)のみに係る場合につきましては、集合住宅のオーナーやマンション管理組合などにより、当該住宅に対してガスを供給するガス小売事業者の料金値上げに係る抑止力が働くことが想定されること等から、経過措置料金規制を課さないこととしています。

(※)一般ガス事業者は供給約款料金を作成している単位、簡易ガス事業者は簡易ガス事業に係る団地単位での指定となります。

(参考1)小売料金規制が課される事業者一覧

(参考2)ガスシステム改革小委員会(第29回)事務局提出資料 経過措置料金規制に係る指定基準・解除基準について 平成28年2月23日![]()

(参考3)電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門会合(第10回) 経過措置料金規制に係る指定基準・解除基準について 平成28年9月![]()

(参考4)経過措置料金規制に係る指定基準・解除基準について(第29回ガスシステム改革小委員会 事務局提出資料より抜粋)

問16.ガスの小売全面自由化が行われる2017年(平成29年)4月1日までに何も手続をしなかった場合、ガスの供給はどうなるのですか。

答.従来(2017年(平成29年)3月末まで)の一般ガス事業者、簡易ガス事業者からガスの供給を受けていた場合は、引き続き、今まで供給を受けていた当該事業者から供給されることになります。

なお、自由料金メニュー(2017年(平成29年)3月末までの選択約款を含む)につきましては、2017年(平成29年)4月1日以降は、ガス小売事業者に説明義務・書面交付義務が課されていますので、消費者としては、当該説明等を受けて、契約変更に応じるか、他のガス小売事業者やオール電化・LPガスへの切替えを検討することになります。

問17.今のサービスや料金メニューに満足しているのですが、今の料金メニューは残らないのですか。

答.従来(2017年(平成29年)3月末まで)の料金メニューが残るか否かにつきましては、各事業者にお問い合わせください。また、お住まいの地域の従来(2017年(平成29年)3月31日まで)の一般ガス事業者、簡易ガス事業者に対して経過措置料金規制が課される場合※は、従来の一般ガス供給約款又は簡易ガス供給約款が経過措置約款として残ることになります。ただし、経過措置料金規制が課される事業者であっても、従来の選択約款料金(家庭用高効率給湯器契約等)には料金規制は及ばず、自由料金になりますので、従来の選択約款の料金メニューが残るか否かについては各事業者にお問い合わせいただく必要があります。

(※)一般ガス事業者は供給約款料金を作成している単位、簡易ガス事業者は簡易ガス事業に係る団地単位での指定となります。

問18.2017年(平成29年)4月1日以降に自宅の新築を予定しており、竣工後は新規参入のガス小売事業者と契約したいのですが、導管(内管)の引込み工事は誰に頼めば良いのでしょうか。

答.新規参入のガス小売事業者から供給を受ける場合も、導管(内管)引込の工事の手続きなどは従来(2017年(平成29年)3月末まで)の一般ガス事業者(小売全面自由化後は一般ガス導管事業者)が担当することになります。一般ガス事業者(小売全面自由化後は一般ガス導管事業者)へ消費者が直接申込みいただくことのほか、ガス小売事業者や新築工事を行っている工務店等が消費者に代わって一般ガス事業者(小売全面自由化後は一般ガス導管事業者)に対して導管(内管)引き込み工事の手配を行うことも考えられます。

問19.自由化後に新規参入のガス小売事業者と契約した場合、その後に引っ越しをすると、どうなるのですか。海外への転勤などで契約廃止の手続をするにはどうすれば良いですか。

答.ガス小売事業者によっては、営業エリアが限定されている場合があります。海外も含め転居先で供給を受けていたガス小売事業者からの供給を受けることができない場合、契約をされたガス小売事業者との間で手続きが必要となりますので、契約しているガス小売事業者に御確認ください(引っ越し先で契約しているガス小売事業者から継続して供給を受ける場合でも、引っ越しに伴う手続きは必要となります。)。

問20.持ち家(戸建住宅、マンション又は集合住宅)に住んでいるのですが、新規参入のガス小売事業者からガスを買うことはできますか。

答.持ち家(戸建住宅、マンション又は集合住宅)にお住まいで、現在、従来の一般ガス事業者から都市ガスの供給を受けている場合、新規参入のガス小売事業者からガスを買うことが可能です。

また、戸建住宅(持ち家)で、LPガス販売事業者、従来(2017年(平成29年)3月末まで)の簡易ガス事業者からLPガスの供給を受けている場合やオール電化の場合、新規参入のガス小売事業者からガスを買うことが可能ですが、都市ガスに切り替えるためには都市ガス用の配管が必要となる場合があるほか、ガス器具(ガスコンロ、ガス給湯器等の消費機器)の調整、買替え等が必要となります。

持ち家であっても、マンション又は集合住宅で、LPガス販売事業者、従来(2017年(平成29年)3月末まで)の簡易ガス事業者からLPガスの供給を受けている場合やオール電化の場合は、配管等の工事等を伴うため、コミュニティー単位での意思決定が必要となりますので、マンション管理組合等にお問い合わせください。

なお、コミュニティー単位(全体)で簡易ガスの供給者を変更する場合は、コミュニティー単位での意思決定が必要となりますので、マンション管理組合や自治会(戸建住宅の場合)等に御相談ください。既存のガス発生設備の取扱い等について、事業者間での協議が必要になる場合もあります。

問21.賃貸住宅(戸建住宅を含む)に住んでいるのですが、新規参入のガス小売事業者からガスを買うことはできますか。

答.賃貸住宅であっても、現に都市ガスの供給を受けている場合は、基本的に可能です。ただし借上げ寮で会社契約の場合など、他人名義の契約になっている場合は、その契約者に御確認下さい。なお、LPガス販売事業者・簡易ガス事業者からLPガスの供給を受けている場合やオール電化の場合、都市ガスに切り替えるためには都市ガス用の配管やガス器具(ガスコンロ、ガス給湯器等の消費機器)の調整、買替え等が必要となる場合がありますが、工事をするためには原則として賃貸人や管理会社等の同意も必要になりますので、関係者に御確認ください。また、賃貸住宅がマンション(又は集合住宅)である場合において、従来(2017年(平成29年)3月末まで)の簡易ガス事業者より、コミュニティー単位でガスの供給を受けている場合は、コミュニティー単位での意思決定が必要となりますので、賃貸人や管理会社等の関係者に御確認ください。

問22.同じ家に住んでいる家族で別々にガスの契約をすることはできますか。

答.ガスの契約は需要場所ごとに行いますので、同じ家に住んでいる場合は別々にガスの契約を行うことはできません。ただし、二世帯住宅等において、ガスメーターを分けて設置しているような場合には、別々の契約を行うことが可能となります。

問23.以前から自由化されている大口市場にはどのような事業者がいるのですか。

答.以前から自由化されている大口分野(年間のガス使用量が46MJ(※)換算で10万㎥以上)のガス小売に新規参入している事業者は、電気事業者の他、石油元売り会社、国産天然ガス生産事業者、商社、化学・鉄鋼事業者など、多岐にわたります。

(※)MJ(メガジュール)は発熱量をあらわす国際単位で、キロカロリーに代わるもの。1MJは238.889キロカロリー。

問24.以前から自由化されている大口市場における新規参入事業者の販売シェアは現状どの程度ですか。

答.新規参入事業者の販売量は大口市場の約13%に上っています(平成27年度実績(ガス事業生産動態統計調査より))。

問25.新規参入のガス小売事業者が十分なガスを仕入れることができない場合、消費者に対する供給は停止されてしまうのですか。

答.ガス小売事業を営むためには、ガス小売事業者として国の登録を受ける必要があります。登録に当たっては、獲得を見込んでいる需要に対して十分な供給力を確保しているか否かについて審査を行い、十分な供給力を確保できていない場合には国により登録申請が拒否されることとなります。また、登録後も十分な供給力が確保されていないと国が認めた場合には供給力確保命令が下されることになります。したがって、新規参入のガス小売事業者であっても、御懸念のように十分なガスを仕入れることができない場合が生じることは容易に想定されません。

なお、ガス供給においては、仮にガス小売事業者が販売する量に応じたガスを調達できていない場合であっても、一般ガス導管事業者の供給区域内においては、一般ガス導管事業者が需給バランスを維持する(一般ガス導管事業者が他のガス小売事業者に指令してその不足分の補給を行う)ため、あるガス小売事業者が十分なガスを調達できていないことをもって消費者に対する供給が直ちに停止されることはありません。

問26.都市ガスのCO2排出係数はどのようになっているのでしょうか。

答.都市ガスは気温や気圧などによって体積が変わる上、単位当たりの熱量も異なるため、二酸化炭素排出量も多少変化しますが、一定の条件を前提とした場合のCO2排出係数は2.23 kg-CO2/m3となります(地球温暖化対策の推進に関する法律施行令により規定)。一般家庭での都市ガス使用量も、使用実態や地域特性等により異なりますが、仮にひと月の使用量を30㎥とすると、年間で802.8 kgの二酸化炭素を排出する計算となります。なお、事業者によっては、HP等で実測値等が示されている場合もありますので、各ガス小売事業者にお問い合わせください。

(2)安定供給と保安の確保 5問

問27.ガスの小売全面自由化後もガスの安定供給は確保できますか。

答.ガスの小売全面自由化後は、従来(2017年(平成29年)3月末まで)の事業者の概念が見直され、ライセンスを受けたガス小売事業者、一般ガス導管事業者等の各主体が新たな制度に従いそれぞれの責任を果たすことによって安定供給を確保する仕組みへと移行します。具体的には、ガス小売事業者に対して需要に応じた供給力を確保する義務を課すと共に、毎年度、供給計画として、今後の需要想定及び供給力確保に関する計画の届出を求める、ガス製造事業者に対しては、毎年度、ガスの製造等に関する計画の届出を求める、といった仕組みを設けています。

なお、従来の一般ガス事業者のガス導管部門に該当する一般ガス導管事業者に対しては、ガス小売事業者の破綻などの事態に備え、緊急避難的措置として最終保障供給義務を課すこととしています。

このように、ガスの安定供給に支障が生じないように、各種の制度を設けています。

問28.旧簡易ガス事業者から小売供給を受けている消費者に対する最終保障供給はどのように担保されるのですか。

答.他のエネルギーとの競争関係が確保されていない地域の団地(供給地点群)には経過措置料金規制が課されるため、経過措置料金による小売供給が実質的に最終保障供給と同様の役割を果たします。経過措置料金規制が解除された後も、団地が一般ガス導管事業者の供給区域内に含まれる場合は、当該一般ガス導管事業者から最終保障供給を受けることができます。ただし、当該一般ガス導管事業者から最終保障供給を受けるためには、都市ガス用の配管が必要となる場合があるほか、ガス器具(ガスコンロ、ガス給湯器等の消費機器)の調整、買替え等が必要となります(なお、旧簡易ガス事業者のガス導管部門は、その事業の性質上旧一般ガス事業者の導管部門と同等の公共性・公益性は認められないため、最終保障供給義務は課されていません。)。

問29.新しく参入したガス小売事業者からガスを買うと、ガスの品質(火力等)や保安面への影響があるのでしょうか。

答.同じガス導管から供給されるガスであれば、ガスそのものの品質は変わりません。LPガス販売事業者・簡易ガス事業者から切替えの場合、供給されるガスの原料が変わりますので(問1参照)、発熱量などが異なりますが、ガス器具(ガスコンロ、ガス給湯器等の消費機器)の調整や取替え等を行うことで、これまでと同様に料理をすること、お風呂を沸かすこと等が可能です。

保安面について、消費者の所有する内管を含めたガス工作物の保安や、ガスの事故等に際し現場に部隊を出動させ被害拡大を防ぐ緊急時対応は、一般ガス導管事業者が担うことになります(※1)。また、消費機器(ガスコンロ、ガス給湯器等)の調査や危険発生防止の周知等は、ガス小売事業者が担うことになります(※2)。その上で、ガス事業者間において保安に関し連携・協力する義務が法律上定められており、具体的な連携ルール等が整備されています(※3)。

(※1)旧簡易ガス事業者から供給を受ける場合など、ガス小売事業者が小売事業の用に供するガス工作物を維持運用する場合には、一般ガス導管事業者と同様に、ガス小売事業者に技術基準適合維持や緊急時対応等の保安規制が課せられることになります。

(※2)一般ガス導管事業者から最終保障供給を受ける場合には、ガス小売事業者と同様に、一般ガス導管事業者に消費機器(ガスコンロ、ガス給湯器等)の安全性調査等の保安規制が課せられることになります。

(※3)「ガス事業者間における保安の確保のための連携及び協力に関するガイドライン」(平成28年7月29日 経済産業省)![]()

問30.2017年(平成29年)4月1日のガスの小売全面自由化後、ガス漏れやガス管の損傷等が起きた場合はどこに問い合わせをすれば良いですか。

答.ガス漏れやガス管の損傷が疑われるような緊急時対応に関するお問い合わせについては、従来(2017年(平成29年3月31日まで)の一般ガス事業者(小売全面自由化後は一般ガス導管事業者※)にご連絡ください。お問い合わせ先については、ガス小売事業者が需要家に対して供給開始時や定期的に行う消費機器(ガスコンロ、ガス給湯器等)の危険発生防止の周知を通じてお知らせしています。 また、ガスが止まる理由の1つとして、ガスメーター(マイコンメーター)の安全機能(ガス遮断機能)の作動(震度5程度の地震等で作動)が原因となる場合がありますが、ガス漏れがなければ、手順に従って復帰することが可能です(経済産業省のHPでも確認いただけます)。なお、こうしたマイコンメーターの作動手順が分からないなどの場合には、ガス小売事業者までお問い合わせください。

※旧簡易ガス事業者から供給を受ける場合など、ガス小売事業者が維持運用する導管から供給を受ける場合には、ガス小売事業者にご連絡ください。

参考:経済産業省HP ガスの安全見直し隊 緊急時のガスのストップと復帰![]()

問31.2017年(平成29年)4月1日のガスの小売全面自由化後、ガス小売事業者が倒産した場合や撤退した場合にはガス供給が受けられなくなりませんか。

答.ガスを購入しているガス小売事業者が倒産等により事業を廃止する場合、ガス小売事業者は契約相手である消費者に対してあらかじめその旨周知しなければならず、消費者としては当該周知期間内に他のガス小売事業者へ切り替える必要があります(他のガス小売事業者と契約をしなければガスの供給が止まるおそれがあります)。

なお従来(2017年(平成29年3月31日まで)の一般ガス事業者(小売全面自由化後は一般ガス導管事業者)には、消費者に対するセーフティネットとしてその供給区域内において最終的なガスの供給を実施すること(最終保障供給)が義務づけられており、例えばそれまで供給していたガス小売事業者が倒産等により事業を廃止したような場合には、消費者は、他のガス小売事業者に切り替えるまでの間、一般ガス導管事業者と契約することで最終保障供給を受けることもできます。最終保障供給を受けた場合は、消費者は一般ガス導管事業者に当該供給にかかる料金を支払う必要があります。新たにガス小売事業者と契約を行った後は、当該ガス小売事業者に対し料金をお支払いいただくことになります。

(3)ガス料金について 4問

問32.自由化前は、ガス料金はどのように定まっていたのですか。

答.家庭などの消費者に適用されるガス料金は、「総括原価方式」により、各ガス事業者が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額を設定し、経済産業大臣によって認可されています(なお、天然ガス・LPG等の価格は日々変動しますので、これに応じて自動的にガス料金を調整する制度(原料費調整制度)があります。これについては問34参照。)。オフィスビルや工場などの大口需要家のガス料金は既に自由化されており、事業者との自由交渉に基づき決定されます。

問33.自由化後、ガス料金はどのように定まるのですか。安くなるのですか。ガス料金が高くなることはないのですか。

答.ガスの料金は、資源価格、エネルギー諸税など、様々な要因にも影響を受けますが、小売全面自由化により、小売供給の地域独占の見直し、コスト競争力やサービス提案力のある事業者の新規参入、電力など他のサービスとのセット販売も含めた料金の多様化や低廉化などが図られる可能性があります。自由化後は各ガス小売事業者において自由な料金メニューの設定が可能になりますので、ガス料金の引き上げが生じてしまうおそれもありますが、消費者保護のための経過的な措置として、小売全面自由化後も、ガス小売事業者間や他のエネルギーとの競争関係が確保されていない地域では、従来(2017年(平成29年)3月末まで)の料金規制も存続させることとしています。

問34.原料費調整制度とは何ですか。

答.従来(2017年(平成29年)3月末まで)、家庭などの消費者に適用されるガス料金は、「総括原価方式」によることとなっており、「総原価」=「営業費等」+「事業報酬」-「控除項目」を算定し、総原価と料金収入が一致するように、料金単価を決定します。営業費のうち原料費(LNG、LPG等)については、料金改定時に想定された原料構成比の範囲で、原料価格の変動を毎月自動的に調整し、料金に反映する「原料費調整制度」が適用されています。原料費調整制度は、原料価格や為替レートの影響を外部化することにより、事業者の経営効率化の成果を明確にし、経済情勢の変化をできる限り迅速に料金に反映させると同時に、事業者の経営環境の安定を図ることを目的とし、1996年(平成8年)1月に導入されました。具体的には、調整を行う月の5ヶ月前から3ヶ月前の期間の貿易統計における平均原料(LNG、LPG等)価格の増減幅を小売料金に自動的に反映させるものです。なお、原料価格が大幅に上昇した際の消費者への大きな影響を和らげるため、調整幅に一定の上限(基準平均原料価格の1.6倍)を設定していますが、原料価格が下落した場合の制限は設けておりません。

問35.料金規制が撤廃された事業者の料金に関する原料費調整制度はどうなるのですか。

答.小売が全面自由化され、小売料金の設定が自由化されれば、料金規制のルールとして設けられている従来(2017年(平成29年)3月末まで)の原料費調整制度を料金算定に設定する必要はなくなります。ただし、ガス小売事業者が原料費調整制度に類する契約条件として、例えば原料費の増減に伴って自動で料金が変動する内容を盛り込むことは妨げられません。

なお、経過措置の対象に指定された場合の料金規制については、従来のガス事業法と同様、原料費調整制度を存続させることになっています。。

(4)消費者保護・トラブルについて 15問

問36.自由化後の消費者保護の取組について教えてください。

答.小売全面自由化により、家庭などの消費者が多種多様な事業者や料金メニューの中から選択することが可能になる一方、消費者トラブルを未然に防止することが必要になります。そのため、ガス小売事業者に対し、需要家が納得した上で事業者やサービスを選択できるよう、消費者への契約条件の説明義務や、書面交付義務、消費者からの苦情や問合せへの対応義務を課し、こうした事業者に対し、電力・ガス取引監視等委員会が報告徴収や立入検査、業務改善の勧告を行うことができるほか、経済産業大臣が業務改善命令を行うことができる制度としています。

また、消費者保護のために、ガス小売事業に関するルールをガイドラインの形で広く周知することを予定しているほか、経過的な措置として、ガスの小売全面自由化後も、ガス小売事業者間や他のエネルギーとの競争関係が確保されていない地域においては、小売料金規制の経過措置を課すこととしています。これら様々な措置を講じることで、自由化後の消費者の保護を図ることとしています。

問37.自由化後にガスを売ると広告している会社がありますが、国の登録を受けたガス小売事業者なのかどうかは、どうすれば分かりますか。

答.登録を受けた事業者のリストをホームページにおいて公表しています。また、2017年(平成29年)3月までに、一般ガス事業、簡易ガス事業の許可を受けている事業者につきましては、登録を受けたものとみなされる予定です(みなしガス小売事業者)。資源エネルギー庁のホームページにおいて公表を行っていく予定ですので、御確認ください。ただし、自ら登録を受けていなくても、登録を受けたガス小売事業者(みなしガス小売事業者を含む)の代理・媒介・取次ぎ業者として勧誘を行うこともありますので、当該事業者に御確認いただくとともに、場合によってはガス小売事業者にも当該事業者が実際に代理・媒介・取次ぎ業者であるかを確認することをお勧めします。

(参考2)資源エネルギー庁HP

一般ガス事業者の概要![]()

資源エネルギー庁HP 簡易ガス事業の許可を受けている事業者一覧(準備中)

問38.登録を受けていない会社から勧誘を受けたのですが、どうすれば良いでしょうか。

答.2017年(平成29年)4月1日のガスの小売全面自由化後、ガスの販売を行うためには、販売開始までにガス小売事業者としての登録を受ける必要があります。登録を受けているガス小売事業者又はみなしガス小売事業者との契約を御検討いただくことをおすすめします。登録を受けた事業者のリストはホームページにおいて公表しています。また、2017年(平成29年)3月までに、一般ガス事業、簡易ガス事業の許可を受けている事業者につきましては、登録を受けたものとみなされる予定です(みなしガス小売事業者)。資源エネルギー庁のホームページにおいて公表を行っていく予定ですので、御確認ください。ただし、自ら登録を受けていなくても、登録を受けたガス小売事業者(みなしガス小売事業者を含む)の代理・媒介・取次ぎ業者として勧誘を行うこともありますので、当該事業者に御確認いただくとともに、場合によってはガス小売事業者にも当該事業者が実際に代理・媒介・取次ぎ業者であるかを確認することをお勧めします。

(参考2)資源エネルギー庁HP

一般ガス事業者の概要![]()

資源エネルギー庁HP 簡易ガス事業の許可を受けている事業者一覧(準備中)

問39.契約締結時に、ガス小売事業者からはどのような事項の説明を受けることができるのですか。

答.説明義務などの具体的な内容については、経済産業省令において、料金メニューの内容に加え、導管やガスメーターなどの設備に関する費用負担の内容、割引期間がある場合にはその期間や割引の具体的な内容、あるいは解約に条件がある場合にはその条件の内容などを消費者に説明すべき旨を規定しています。

問40.契約締結時に、ガス小売事業者からはどのような書面の交付を受けるのですか。

答.書面交付義務などの具体的な内容については、経済産業省令で定めることとなっており、この省令においては、料金メニューの内容に加え、割引期間がある場合には、その期間や割引の具体的な内容、あるいは解約に条件がある場合にはその条件の内容なども、消費者に書面に記載して交付すべき旨を規定しています。なお、消費者の承諾を得て電子メールなどで送信する方法も可能とされています。

問41.ガス小売事業者の代理店等についてはどのような義務が課せられますか。

答.代理店等についても、ガス事業法によりガス小売事業者と同様に契約条件の説明義務、書面交付義務が課されることになります。義務に違反している場合においては、代理店等自身が経済産業大臣による業務改善命令の対象となり得るとともに、代理店等に委託を行ったガス小売事業者も代理店等に対する適切な指示・監督をしていないことを理由に電力・ガス取引監視等委員会による業務改善勧告や経済産業大臣による業務改善命令の対象となり得ます。

問42.ガス小売事業者の変更に当たり、ガスの料金が不透明になることはありませんか。

答.ガスの小売全面自由化に当たり、料金を含む供給条件を事前に消費者に対し説明する義務が、ガス小売事業者に課せられています。さらに、消費者が料金水準の適切性を判断しやすいように、一般消費者向けの定型的なメニューを「標準メニュー」として公表することを、全てのガス小売事業者にとって「望ましい行為」として2017年(平成29年)1月に制定された「ガスの小売営業に関する指針」に 位置付けています。

(参考)資源エネルギー庁HP「ガスの小売営業に関する指針」を制定しました。![]()

問43.ガス小売事業者から一方的に契約解除をされることはありますか。また、解約の申し出に応じなかったり、不当に高額な違約金をとられることはありますか。

答.2017年(平成29年)1月に経済産業省が制定した「ガスの小売営業に関する指針」では、ガス小売事業者からの契約解除時の手続として、解除日の15日程度前までに需要家に解除予告通知を行うことなどを求めています。また、不当に高額の違約金等を設定することや、需要家からの解除の申出等に応じないこと、需要家による解除手続等の方法を明示しないことを「問題となる行為」としています。

問44.切替先のガス小売事業者が信頼できない会社であった場合、トラブルに巻き込まれるのではないですか。

答.契約をされる前に契約内容や、登録を受けているガス小売事業者であるかなどについて、よく御確認ください。ガス小売事業者には契約締結時に説明義務、書面交付義務等が課せられています。交付された書面は大切に保管してください。

問45.ガス小売事業者との間でトラブルが生じた場合、どこに相談すればよいのですか。

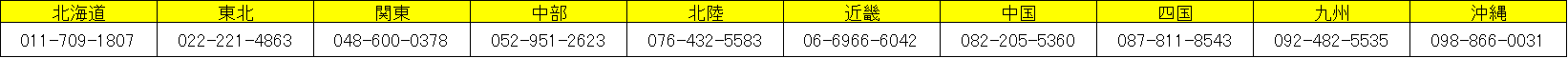

答.ガス小売事業者に対しては消費者からの苦情や問合せへの対応義務を課しており、適切に対応することが求められています。まずはガス小売事業者へお問合せください。なお、電力・ガス取引監視等委員会事務局や、各地域の経済産業局にも相談窓口があります。こちらに寄せられました相談事例については、今後、個人等の情報に配慮した上で、Q&Aに追記することを検討しています。

TEL:03-3501-5725(受付時間 9:30-12:00、13:00-18:30)

(参考2)地域の経済産業局 電力・ガス取引監視室連絡先

問46.訪問販売や電話勧誘販売を受け、ガス小売事業者を切り替えたものの、やはり別のガス小売事業者に変えたいのですが、特定商取引に関する法律(特商法)に基づくクーリング・オフはできますか。2017年(平成29年)4月1日以前に訪問販売や電話勧誘販売でガスの供給契約を締結した場合には、特商法の規制対象外となるのでしょうか。

答.小売の全面自由化が行われる2017年(平成29年)4月1日以降のガスの供給について、同日より前に訪問販売又は電話勧誘販売でガスの供給契約(自由料金メニュー)を締結した場合は、特商法に基づくクーリング・オフの対象となります(※)。クーリング・オフの期間は法定事項を記載した契約書面を受領した日(その前に申し込み内容を記載した法定書面を受領している場合は、その受領した日)から起算して8日間となります。

なお、2017年(平成29年)4月1日以降に締結したガス小売事業者との契約(自由料金メニュー)は訪問販売等に係るクーリング・オフの対象となります。ただし、一般ガス導管事業者が行う「最終保障供給」、従来(2017年(平成29年)3月末まで)の一般ガス事業者が経過措置期間中に提供する「規制料金メニュー(経過措置料金)」は訪問販売等に係るクーリング・オフの適用除外となります。

(※)従来(2017年(平成29年)3月末まで)の特商法では、従来のガス事業法上の一般ガス事業及び簡易ガス事業を訪問販売等に係るクーリング・オフの適用除外としていましたが、ガス小売事業は適用除外とされていないため、原則どおり適用対象となります。

問47.ガス小売事業者とガスの供給契約を締結した後、クーリング・オフなどにより、供給を受けていた従来(2017年(平成29年)3月末まで)の一般ガス事業者に戻りたい場合、従来の一般ガス事業者は受け入れてくれますか。

答.ガスの供給契約を従来の一般ガス事業者に戻す場合、新たに当該一般ガス事業者との間で契約を締結する必要があります。従来の一般ガス事業者が、小売料金規制の経過措置の指定を受けている場合、経過措置期間中は、従来の一般ガス事業者に、正当な理由がない限り、家庭等へのガスの供給が義務づけられていますので、これまでの標準的な料金メニュー(経過措置の料金メニュー)でガスの供給を受けることを申し込むことができます。詳しくは、従来の一般ガス事業者にお問い合わせください。ただし、従来(2017年(平成29年)3月末まで)の一般ガス事業者の選択約款については、2017年(平成29年)4月のガスの小売全面自由化後は、当該事業者の選択約款について、一度契約を解除すると、その料金メニューを再度契約することができなくなる場合もございます。なお、経過措置の対象となっていない一般ガス事業者の場合は、元の料金メニューが残るかどうかは事業者によりますので、一般ガス事業者へ個別にお問い合わせください。

問48.新しく参入したガス小売事業者と契約したものの、ガス料金の滞納を行った場合に、すぐにガスを止められることになったりしないでしょうか。

答.ガス料金は決められた期日までにお支払い頂くことが前提ですが、仮にガス小売事業者にガス料金を滞納した場合であっても、直ちにガスを止められることはありません。しかしながら、契約が解除された結果として小売供給契約がなくなり、ガスの供給が停止されることはありえます。また、契約は解除せず、ガスの供給を停止することをもって、不払い状態の解消を求められる場合も想定されるため、まずは料金の滞納を解消する必要があります。いずれの場合も、ガス小売事業者が契約の解除又は供給停止を行うには、解除を行う一定期間前(15日程度前)に需要家に予告することをガイドラインで求める予定です。

なお、従来(2017年(平成29年)3月末まで)の一般ガス事業者が、小売料金規制の経過措置の指定を受けている場合、経過措置期間中は、従来の一般ガス事業者に、正当な理由がない限り、家庭等へのガスの供給が義務づけられていますので、従来の標準的な料金メニュー(経過措置の料金メニュー)でガスの供給を受けることを申し込むことができます。しかしながら、その経過措置の料金メニューについても料金を滞納した場合には、今までと同様、供給を停止されることがありますので御注意ください。

問49.都市ガスの切替に関する営業を受けた際、ガスの小売全面自由化前に私が契約していたガス会社が、○○会社に会社名を変更したという説明を受けたのですが、このような説明は本当ですか。

答.消費者の皆様において、ガスの小売全面自由化以前に都市ガスの供給を行っていた旧一般ガス事業者が会社名を変更し、別の会社名でガス小売事業を行っていると誤認し、契約手続きを進められている例が見られます。

しかし、電力・ガス取引監視等委員会では、本日(平成29年6月13日)までに、旧一般ガス事業者が会社名を変更したとの事例を確認しておりません。ガス小売契約の締結に当たっては、事業者名をしっかりと確認してください。

問50.都市ガスの切替に関する営業を受けた際、ガスの小売全面自由化に伴って、私の住んでいる地域で都市ガスの供給を担当するガス会社がこれまでのガス会社から別の新たなガス会社に変更になったという説明を受けたのですが、このような説明は本当ですか。

答.消費者の皆様において、ガスの小売全面自由化に伴い、お住まいの地域で都市ガスの供給を担当する事業者が、これまでその地域で供給を行っていた既存の都市ガス会社から、別の事業者に変更となったと誤解されている例が見られます。

ガスの小売全面自由化により、既存の都市ガス会社やその地域で新たにガス小売事業を始めた会社から自由に事業者を選択できるようになりました。しかし、一定の供給区域において、新たなガス小売会社のみが都市ガスの供給を担当する事業者となることはありません。

新たなガス小売会社から営業を受けた時には、その会社からしかガスの供給が受けられないと誤解しないように注意してください。

(5)ガス小売事業者等の変更(スイッチング) 7問

問51.ガス小売事業者を切り替える場合、ガスメーターやガス器具(ガスコンロ、ガス給湯器等の消費機器)等の取替えは必要ですか。また、ガスメーターやガス器具(ガスコンロ、ガス給湯器等の消費機器)等の取替えに伴い、個別の費用負担が必要となるのですか。

答.ガスメーターの維持管理は、原則として従来(2017年(平成29年)3月末まで)の一般ガス事業者(小売全面自由化後は一般ガス導管事業者)によって行われるため、都市ガス事業者間の切替えの場合、ガス小売事業者の切替えに際して、その都度のガスメーターの取替えは必要ありません。また、都市ガス事業者からの切替えの場合、ガス器具(ガスコンロ、ガス給湯器等の消費機器)等の取替えは必要ありません。

ただし、LPガス販売事業者・簡易ガス事業者からLPガスの供給を受けている場合やオール電化の場合、都市ガスに切り替えるためには、ガスメーターの設置や都市ガス用の配管が必要となる場合があるほか、ガス器具(ガスコンロ、ガス給湯器等の消費機器)の調整や取替え等が必要となり、費用負担が必要となる場合があります。

問52.ガス小売事業者を切り替える時には、一時的にガスの供給が停止しますか。

答.都市ガス事業者間でガス小売事業者を切り替えるだけの場合には、ガスメーターの検針は行いますが、ガス栓の開閉栓は行わないので、ガス供給が停止することはありません。ガス器具(ガスコンロ、ガス給湯器等の消費機器)の増設や引込み管の位置を変更するような工事が伴う場合にはその工事の間はガス供給を停止することがありますので、申込みの際に御確認ください。

また、LPガス販売事業者・簡易ガス事業者からLPガスの供給を受けている場合やオール電化の場合、都市ガスに切り替えるためには、ガスメーターの設置や都市ガス用の配管が必要となる場合があるほか、ガス器具(ガスコンロ、ガス給湯器等の消費機器)の調整や取替え等が必要となり、その間はガス供給を停止することがありますので、申込みの際に御確認ください。

問53.新規参入のガス小売事業者から、料金比較をした上で切り替えるためには昨年1年間のガス料金の明細書の情報(使用量の情報)が必要だと言われたのですが、手元にありません。どうすれば分かりますか。

答.ガスの使用量の情報については、現在契約中の事業者に御確認下さい。

問54.ガス小売事業者を切り替えた場合、現在自宅に設置されているガスメーターの検針には2017年(平成29年)4月1日以降誰が来ることになりますか。

答.ガス小売事業者を切り替えた場合でも、検針は引き続き従来の一般ガス事業者(小売全面自由化後は一般ガス導管事業者)によって行われます。なお、検針されたデータは従来の一般ガス事業者(小売全面自由化後は一般ガス導管事業者)から切替先のガス小売事業者に提供されることになります。

問55.2017年(平成29年)4月1日以降、各家庭を訪問して行うガスの定期保安点検(消費機器(ガスコンロ、ガス給湯器等)の調査・危険発生防止の周知及び内管漏えい検査)は、引き続き行われますか。

答.2017年(平成29年)4月1日以降も、ガスの定期保安点検は引き続き行われます。

ただし、消費機器(ガスコンロ、ガス給湯器等)の調査・危険発生防止の周知はガス小売事業者(ガス小売事業者から調査・危険発生防止の周知業務の委託を受けた事業者を含む)によって、ガス導管(内管)の漏えい検査は一般ガス導管事業者(一般ガス導管事業者から漏えい検査業務の委託を受けた事業者を含む)によって、それぞれ行われます。

なお、一般ガス導管事業者から最終保障供給を受ける場合には、消費機器(ガスコンロ、ガス給湯器等)の調査・危険発生防止の周知は一般ガス導管事業者(一般ガス導管事業者から調査・危険発生防止の周知業務の委託を受けた事業者を含む)によって行われます。

問56.2017年(平成29年)4月1日から新規参入のガス小売事業者に切り替えるために、あるガス小売事業者Aに契約を申し込んだのですが、後から話を聞いたガス小売事業者Bの方が魅力的だったので、ガス小売事業者Aからガスの供給が開始する前に、AではなくBに切り替えたいと思います。この場合もBとだけ話をすればいいでしょうか。

答.ガス小売事業者Aに申込みや契約の締結をした後、Aからガスの供給が開始する前にガス小売事業者Bとだけ話をした場合、ガス小売事業者Aに対する切替えの申込みは有効のままとなりますので、Aも契約に基づき切替え手続を進めることになります。

ガスの契約は需要場所ごとに結びますので、契約できるガス小売事業者も原則として一事業者となり、仮に、Aの手続が先に進んでしまえば、Bに切り替えることができなくなってしまうなど、トラブルが生じる可能性があります。このため、切替先をBに変更するのであれば、Bとの契約締結に先立って、Aとの契約を解除するなど、Aと協議をする必要があります。

このような問題が生じる可能性があるため、切替先を変える場合には、ガス小売事業者に対する切替えの申込みが複数になってしまわないよう、前の切替えの申込み先のガス小売事業者に必ず連絡し、申込みの状況を適切に管理することが重要です。

また、家族内で家族それぞれが異なるガス小売事業者と契約を締結してしまった結果、このような問題が生じることもありますので、切替え申込みの状況については、適切に共有されることをおすすめいたします。

問57.都市ガスを供給する会社を切り換える際、必要となる情報にはどのようなものがありますか。

答.都市ガス会社を切り替える際、①氏名、②住所、③現在契約している都市ガス会社の顧客番号(事業者によっては「お客様番号」等という場合もあります。)、

④供給地点特定番号(供給地点を特定するため、都市ガスの供給地点ごとに割り振られた番号をいいます。)を新たに契約する事業者に伝えて手続を進めるのが一般的です。

顧客番号や供給地点特定番号は、現在契約している都市ガス会社の検針票に記載されていますが、これらの情報は個人を特定しうる重要な情報です。

都市ガスの営業を受けた際、これらの情報を開示するよう求められた場合には、ご自身がガス会社を切り替えるか等について十分に検討のうえ、慎重に判断するようにしてください。

(6)ガスシステム改革全般について 6問

問58.ガスシステム改革の目的は何ですか。

ガスシステム改革の目的は「需要家の選択肢や事業者の事業機会を拡大する」、「料金を最大限抑制する」、「安定供給を確保する」の3つです。従来(2017年(平成29年)3月末まで)一般ガス事業者が独占的に供給していた一般家庭等においても事業者を選べるようにするとともに、事業者の競争を促進してガス料金を抑制することなどを目指しています。

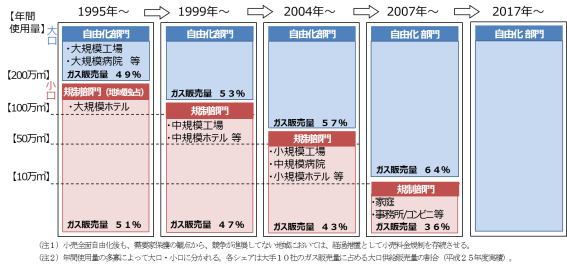

問59.ガス事業におけるこれまでの自由化の経緯について教えてください。

答.都市ガスの供給については、1995年(平成7年)から大口を対象とした部分自由化を開始し、数次の制度改革を行っています。家庭などの小口については、従来(2017年(平成29年)3月末まで)、都市ガス事業者による供給独占となっており、今回の小売全面自由化により、都市ガス事業者以外の者も全ての需要に対して供給することが可能となります。

(参考)自由化の対象の推移

問60.ガスの小売全面自由化とは何ですか。

答.今般の改正ガス事業法に基づき、一般家庭向けを含む全てのガス小売事業への新規参入が2017年(平成29年)4月1日から可能になります。これにより、新規参入を通じた競争の促進が期待されます。また、家庭も含む全ての消費者がガス小売事業者や料金メニューを自由に選択できるようになります。

問61.ガスシステム改革の実施スケジュールはどうなっていますか。

答.ガスシステム改革については、2017年(平成29年)4月1日にガス(都市ガス・簡易ガス)の小売全面自由化、料金規制の撤廃(適正な競争関係が認められない者に対しては経過措置として小売料金規制を残す)、2022年(平成34年)4月1日に導管部門の法的分離(東京ガス・大阪ガス・東邦ガスの大手3社)を予定しています。

問62.小売全面自由化後は、ガス事業の類型が変わると聞いたのですが、どういうことですか。

答.従来(2017年(平成29年)3月末まで)は、東京ガスや大阪ガスなどによる「一般ガス事業」や、集合住宅等の小規模かつ地域限定的な需要(70戸以上)に対し供給する「簡易ガス事業」、新規参入者による「大口ガス事業」など、ガスの供給先に応じた事業類型の区別がありました(問1参照)。小売全面自由化により、この類型が見直され、ガス製造事業(LNG基地事業)、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業、ガス小売事業という新たな事業類型ごとに、それぞれ必要な規制が課されます。ガス製造事業(LNG基地事業)は届出制、一般ガス導管事業は独占のままで許可制、特定ガス導管事業は届出制、ガス小売事業は登録制となっています。

問63.ガス製造事業(LNG基地事業)、導管事業、小売事業の各事業者は小売全面自由化後どのような役割を担うのですか。

答.ガス製造事業者(LNG基地事業者)は、他社との契約や自社の小売部門の要請に基づいてガス製造を行い、導管事業者は導管網運用者として最終的な需給調整や導管網の維持運用・建設・保守などを行い、ガス小売事業者は、自らの顧客のために必要な供給能力を確保の上ガスを供給することとなります。これら、ガス事業にかかわる全ての事業者がガスの供給にそれぞれの役割を果たし、新たなガスシステムの担い手となることが期待されています。

(7)電力・ガス取引監視等委員会 2問

問64.電力・ガス取引監視等委員会とは何ですか。

答.電力システム改革の実施に当たり、健全な競争が促されるよう、市場の監視機能を強化するため、経済産業大臣直属の組織として、2015年(平成27年)9月に設立されました。2016年(平成28年)4月1日からは、都市ガス・熱供給事業も業務の対象に追加され、①適正な取引が行われているか厳正な「監視」を行うほか、②必要なルール作りなどに関して経産大臣へ「意見・建議」を行っています。

問65.電力・ガス取引監視等委員会はどのような役割を担っているのですか。

答.主な業務は以下の通りです。

・電力・ガス取引やネットワーク部門の中立性確保に係る厳正な監視

報告徴収、立入検査、事業者への業務改善勧告、料金の審査、事業者間紛争のあっせん/仲裁 等

・電力・ガス取引等に係るルールづくり

適正取引に関するルールや各種行為規制等の原案を作成し、経済産業大臣へ建議