- ホーム

- 発電側課金制度

発電側課金制度

<新着情報>

制度概要・趣旨

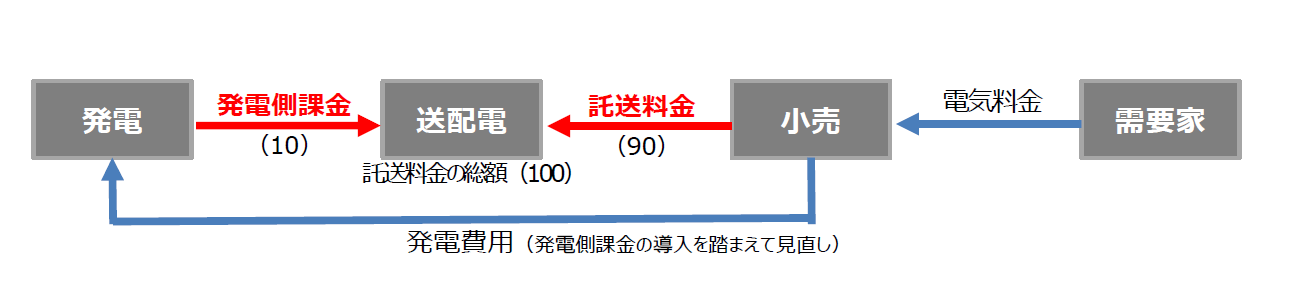

発電側課金は、系統を効率的に利用 するとともに、再エネ導入拡大に向けた系統増強を効率的かつ確実に行うため、これまで、小売事業者が全て負担していた送配電設備の維持・拡充に必要な費用について、需要家とともに系統利用者である発電事業者に一部の負担を求め、より公平な費用負担とするものです。

<イメージ>

※割合についてはイメージであり、実際の課金額はエリアで異なる点にご留意ください。

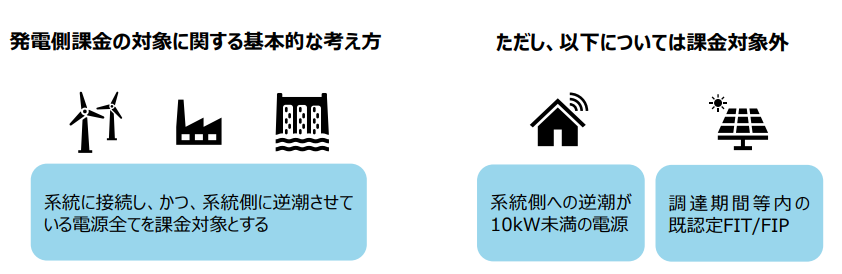

課金対象

発電側課金については、系統に接続し、かつ、系統側に逆潮させている電源全てを課金対象とすることを基本としていますが、系統側への逆潮が10kW未満と小規模な場合は、当分の間、課金対象外としています。 発電側課金の導入が再エネの最大限の導入を妨げないように、FIT電源等の取り扱いについて、資源エネルギー庁の審議会において整理がなされました。認定取得日が2024年3月31日以前の(※)既認定FIT/FIPについては、調達期間等が終了してから発電側課金の対象にすること、また、認定取得日が2024年4月1日以降の新規FIT/FIPについては、調達価格等の算定において考慮し、非FIT/卒FITについては、事業者の創意工夫(相対契約等)の促進及び円滑な転嫁の徹底を行うこととされました。

※発電側課金の導入年度の前年度の入札で落札した場合及び再エネ海域利用法において2023年度までに公募を開始した場合を含みます。

レベニューキャップとの関係

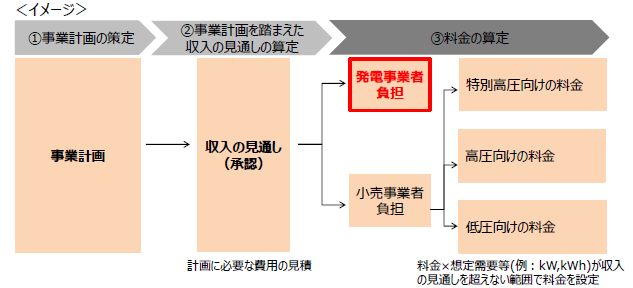

2023年度からは、一般送配電事業者における必要な投資の確保(送配電網の強靱化)とコスト効率化を両立させ、再エネの主力電源化やレジリエンス強化等を図ることを目的とした新たな託送料金制度(レベニューキャップ制度)が導入されました。 発電側課金は、レベニューキャップ制度において定める収入の見通しのうち、発電側に配賦する原価の回収を行うものであり、レベニューキャップ制度とも整合的な仕組みとして設計されています。

課金方法(kW課金とkWh課金)

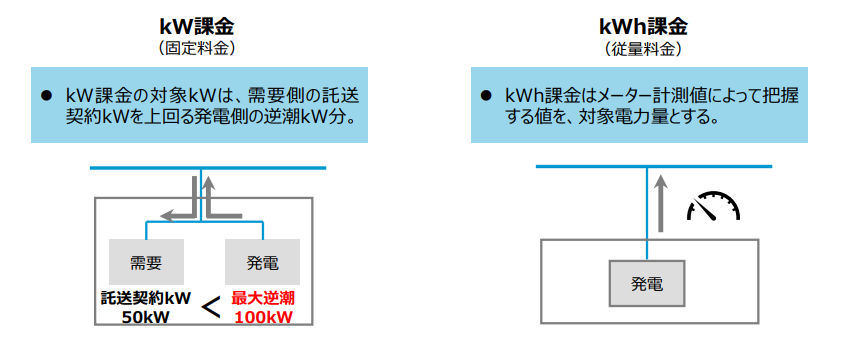

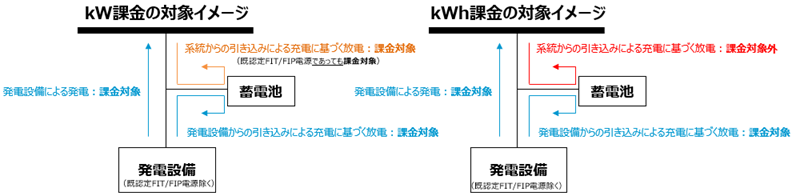

発電側課金に関しては、固定料金であるkW課金と従量料金であるkWh課金の2つの方法で実施しています。なお、揚水発電・蓄電池を経由した際の発電側課金の負担に鑑み、他の電源との公平性の観点から、揚水発電・蓄電池のkWh課金については免除することが、資源エネルギー庁の審議会において整理されました。

○発電併設蓄電池を設置した場合の発電側課金の扱い

基本的には、発電併設蓄電池を設置した場合のkW課金は、原則どおり課金となります。 ただし、調達期間等内の既認定FIT/FIPは、調達期間等が終了してから発電側課金の対象となるため、調達期間等内の既認定FIT/FIPに蓄電池を併設する場合のkW課金の対象は、発電併設蓄電池の系統からの引き込みによる充電に基づく放電部分となります。課金対象部分の算出に関しては、当該既認定FIT/FIP電源と蓄電池の発電設備容量で案分し、蓄電池分を課金対象として算定します。 他の電源との公平性の観点から蓄電池のkWh課金については免除と整理されているため、基本的には、発電併設蓄電池を設置した場合のkWh課金は、蓄電池の系統からの引き込みによる充電に基づく放電以外(=発電設備からの発電分)が対象となります。

※ただし、調達期間等内の既認定FIT/FIPに併設して蓄電池を設置する場合は、当該既認定FIT/FIP電源に関して、調達期間等が終了してから発電側課金の対象となることに留意が必要となります。

※発電併設蓄電池の系統からの引き込みによる充電に基づく放電の量を算定するに当たって、正確な数値や実際の電力量に近い数値の算定が難しい場合、同地点において系統から引き込んだ電力量を基に、蓄電池が系統から引き込んで放電する電力量を算出するなどの方法もあり得る形です。

※なお、FIP併設蓄電池の系統からの充電は、新規FIP併設蓄電池は2024年4月に可能となり、既認定FIP併設蓄電池については2025年4月に可能となりました。

※上記kW課金の対象イメージは、各潮流に着目することで課金対象を明確化するためのものです。実際にkW課金の対象電力を算定する場合には、必ずしも発電設備及び発電併設蓄電池の設備容量の合計がそのまま対象電力となるものではなく、同時最大受電電力及び発電併設蓄電池の需要に係る契約電力(接続供給課金対象電力)の差し引き分も踏まえて対象電力が算定される点に留意することが必要となります。

割引制度

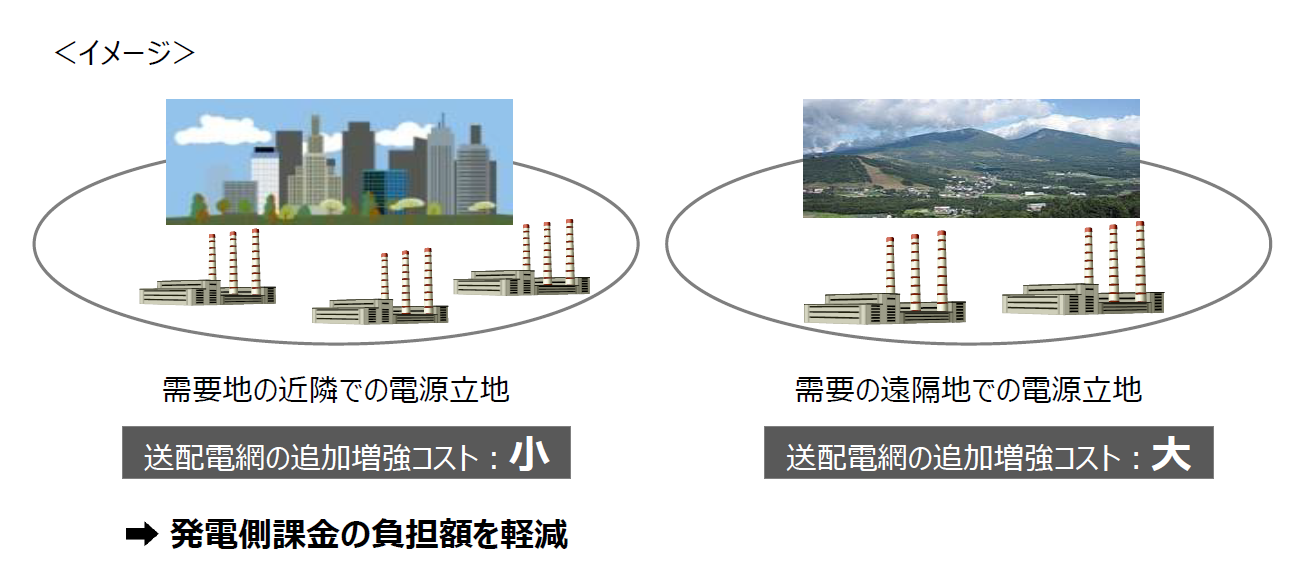

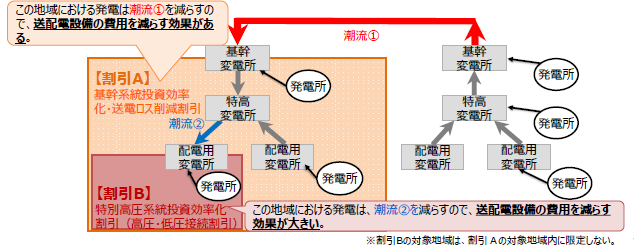

電源の需要地近郊や既に送配電網が手厚く整備されている地域など、送配電網の追加増強コストが小さい地域の電源については、送配電関連費用に与える影響に応じて、発電側課金の負担額を軽減する措置を講じることと整理しています。 これにより、発電側に関連した送配電関連費用を抑制することが期待されます。

発電側課金における割引制度は、電源が送配電設備の整備費用に与える影響を課金額に反映させるものです。 基幹系統に与える影響に着目した割引A、配電系統に接続する電源を対象とし、特別高圧系統に与える影響に着目した割引Bを設定しています。

※割引対象地域の判定員当たっては、見通し時期の直近の供給計画における5年目の変電所に関する情報を元に判定します。(5年間の期間内において、供給計画外の変電所の新設・廃止があった場合には、翌期の割引対象地域の判定から勘案します。)

割引対象地域及び割引額の見直しは、課金単価の扱い同様、5年ごとに行うことといたします。

※発電側課金における規制機関とレベニューキャップ制度の規制機関は同じ期間とすることから、割引制度も同様の扱いとします(割引対象地域及び割引額は5年で見直されます。ただし、発電側課金の単価同様、第1期間は2024年度~2027年度となります)

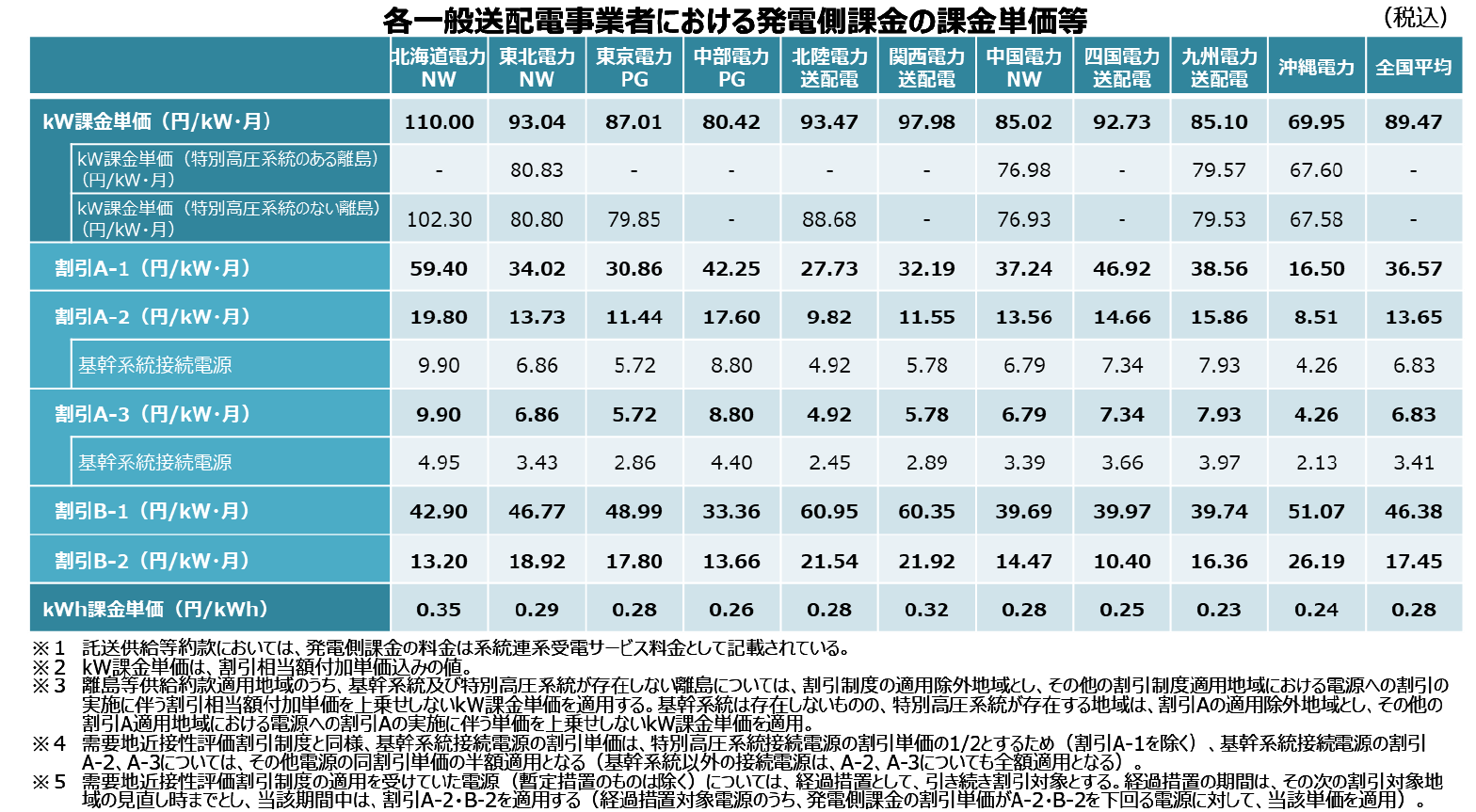

課金単価一覧

現行の各一般送配電事業者における発電側課金の課金単価等は、以下の表に記載の単価等となります。(2025年1月時点) 原則、当該課金単価等は2024年度~2027年度の4年間同一で、以後5年ごとに見直されます。

発電側課金の転嫁

発電側課金は、発電料金の一部として小売電気事業者に転嫁され、ひいては最終需要家に転嫁されていくことが想定されています。 発電側課金の小売側への転嫁の円滑化については、既存相対契約の見直しが行われない場合、制度変更に伴う費用負担を発電側が一方的に負わされることになることから、発電と小売との協議が適切に行われるよう、「相対契約における発電側課金の転嫁に関する指針」(転嫁ガイドライン)を策定しています。

○各市場・取引における発電側課金の転嫁

各市場・取引における発電側課金の転嫁に関しては、以下の通り、応札・取引価格に織り込むことが可能と整理されております。

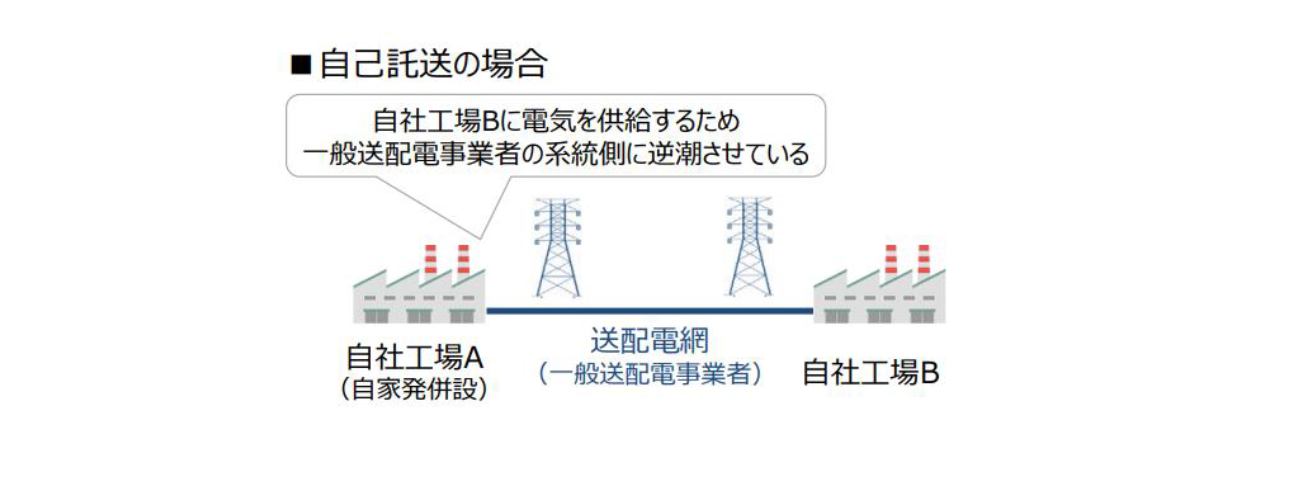

(参考)発電側課金における自己託送の扱い

自己託送については、一般送配電事業者の系統側に逆潮させている実態があることから課金対象と整理されております。

発電側課金の制限中止割引の廃止・災害時の特別な措置

○発電側課金における制限中止割引の廃止

需要側託送料金では、従前より制限中止割引が措置されていたことから、発電側課金においても措置することとされたものの、以下の理由により需要側の制限中止割引は廃止されることとなりました(2024年度は経過措置を設け2025年4月から廃止)。 ・割引が適用される需要家のみならず、全需要家に割引原資を配分できる。 ・システム処理やシステム機能の簡素化によるコスト削減効果を料金に還元できる。

また、資源エネルギー庁の審議会において、需要側の制限中止割引廃止を受けた特別な措置について以下の整理が行われました。 ・災害時の特別な措置には、制限中止割引が果たしていた機能と同等の仕組みを備えること。 ・2025年4月1日までに託送供給等約款等に規定すること。

以上の経緯を踏まえ、発電側課金における制限中止割引は、以下の観点から需要側と同様の措置を執るのが合理的であり、需要側と同様に2024年度末をもって廃止することが2025年4月1日適用の託送供給等約款に規定されることとなりました。

・発電側課金における制限中止割引は、需要側と同様に送配電都合により送配電設備を利用できないことを踏まえ、需要側の制限中止割引と同じ水準・内容で措置されたこと。 ・需要側の制限中止割引の廃止理由を踏まえると、コスト削減効果を発現するには発電側においても同様の措置を執る必要があること。 ・過去の制度設計専門会合での議論では、生活や事業活動等に不可欠な電気を消費している需要側における供給停止と比較して、発電側の出力制御を保護する必要性は相対的に低いという考え方が示されており、発電側課金の制限中止割引が存続する合理性は乏しいこと。

○発電側課金における災害時の特別な措置

需要側託送料金及び発電側課金の制限・中止時の割引が廃止されることを踏まえ、資源エネルギー庁及び電力・ガス取引監視等委員会の審議会において、需要側及び発電側の双方について、当該割引が実質的に災害時における被災者の負担軽減策で機能してきた実態等を考慮し、同等の仕組みを備えた代替措置を備えることが適当とされました。 具体的には、これまで災害特例措置として実施してきた措置に以下の点を拡充し、需要側及び発電側における災害時の特別な措置が2025年4月1日適用の託送供給等約款に規定されることとなりました。

・発動条件:災害救助法の適用又は激甚災害として指定された場合、かつ一般送配電事業者へ申込みを実施のうえ受領された場合 ・適用条件:被災から電気を全く使用していない場合 ・割引率:4%/日

関連資料

詳細は以下の資料をご覧ください。

<発電側課金の導入について 中間とりまとめ>

発電側課金の詳細設計について、制度設計専門会合において2023年4月にとりまとめを行っております。(2025年4月に改定)

(詳細版)発電側課金の導入について中間とりまとめ

(改正箇所見え消し版)発電側課金の導入について中間とりまとめ

(詳細版)発電側課金の導入について中間とりまとめ

(改正箇所見え消し版)発電側課金の導入について中間とりまとめ

(概要版)発電側課金の導入について中間とりまとめ 概要

(改正箇所見え消し版)発電側課金の導入について中間とりまとめ 概要

(改正箇所の詳細:第8回制度設計・監視専門会合資料はこちら)

(概要版)発電側課金の導入について中間とりまとめ 概要

(改正箇所見え消し版)発電側課金の導入について中間とりまとめ 概要

(改正箇所の詳細:第8回制度設計・監視専門会合資料はこちら)

<相対契約における発電側課金の転嫁に関する指針(転嫁ガイドライン)>

発電側課金の小売への転嫁について、2024年1月にガイドラインを制定しております(2025年4月に改定)。

<発電側課金の発電者向け説明資料>

発電側課金の回収を一般送配電事業者の代理で行う発電契約者が、発電者向けに制度の概要や手続きの詳細をご説明いただく際の資料を作成いたしましたのでご活用いただけますと幸いです。

発電側課金の発電者向け説明資料

発電側課金の発電者向け説明資料

参考

発電側課金に関するQA

Q1 発電側課金とは何か

発電側課金は、系統を効率的に利用するとともに、再エネ導入拡大に向けた系統増強を効率的かつ確実に行うため、これまで、小売事業者がすべて負担していた送配電設備の維持・拡大に必要な費用について、需要家とともに系統利用者である発電事業者に一部負担を求め、より公平な費用負担とするものです。 電源の需要地近郊や既に送配電網が手厚く整備されている地域など、送配電網の追加増強コストが小さい地域の電源については、送配電関連費用に与える影響に応じて、発電側課金の負担額を軽減する措置を講じることと整理しています。これにより、発電側に関連した送配電関連費用を抑制することと整理しております。 詳細については、弊会の「発電側課金の導入について 中間とりまとめ」をご参照ください。 <発電側課金の導入について 中間とりまとめ> (詳細版) 発電側課金の導入について中間とりまとめ (概要版) 発電側課金の導入について中間とりまとめ概要

Q2 発電側課金の課金対象電源について知りたい

発電側課金については、系統に接続し、かつ、系統側に逆潮させている電源すべてを課金対象にすることを基本としております。ただし、系統側への逆潮が10kW未満と小規模な場合は、当分の間、課金対象外となっております。 発電側課金の導入が再エネの最大限の導入を妨げないよう、既認定FIT/FIPについては、調達期間等が終了してから発電側課金の対象(※)にすること、また、新規FIT/FIPについては、調達価格の算定において考慮し、非FIT/卒FITについては、事業者の創意工夫(相対契約等)の算定において考慮し、非FIT/卒FITについては、事業者の創意工夫(相対契約等)の促進及び円滑な転嫁の徹底を行うこととされています。 なお、揚水発電・蓄電池を経由した際の発電側課金の負担に鑑み、他の電源との公平性の観点から、揚水発電・蓄電池のkWh課金については免除となります。 ※発電側課金の導入年度の前年度の入札で落札した場合及び再エネ海域利用法において2023年度までに公募を開始した場合を含んでおります。

Q3 発電側課金は発電事業者の負担増となるのか。また、発電側課金の単価について教えてほしい。

発電側課金は、これまで小売電気事業者(需要家)が全てご負担されていた託送料金の一部を発電事業者の方にご負担いただくものであり、現在、その割合は託送料金の約1割程度となっております。 また、その発電側課金については、発電料金の一部として発電事業者から小売電気事業者に転嫁され、ひいては最終需要家に転嫁されていくことが想定されているものです。 現在の発電側課金の単価については、該当するエリアの一般送配電事業者の託送供給等約款(系統連系受電サービス)に掲載の単価(kW課金、kWh課金、割引額含む)をご確認いただき、詳細等ご不明な点については各一般送配電事業者にお問合せください。

Q4 発電側課金の小売電気事業者への転嫁について教えてほしい。また、代理回収の手続きについて教えてほしい。

発電側課金の小売側への転嫁の円滑化については、既存相対契約の見直しが行われない場合、制度変更に伴う費用負担を発電側が一方的に負わされることになることから、発電と小売との協議が適切に行われるよう、「相対契約における発電側課金の転嫁に関する指針」(転嫁ガイドライン)を策定・制定しておりますので、そちらをご確認いただき、ご不明な点は弊会までお問い合わせください。 また、発電側課金は、一般送配電事業者と発電側で締結する発電量調整供給契約の仕組みを活用して回収することとなっておりますが、発電BG (バランシンググループ)に属して直接には当該契約を締結していない発電者に対しては、発電BGの代表者(発電契約者)に代理回収していただく仕組みが制度上措置されております。具体的なお手続きの詳細については、各一般送配電事業者にお問い合わせください。

<相対契約における発電側課金の転嫁に関する指針(転嫁ガイドライン)> 相対契約における発電側課金の転嫁に関する指針(転嫁ガイドライン)

Q5 発電側課金は法令等のどちらに規定があるのか教えてほしい。

発電側課金については、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)の第一条第二項第三号において定義されております。 本規定を踏まえて、弊会での審査を経て経済産業大臣で認可された各一般送配電事業者の託送供給等約款の系統連系受電サービスの項目において、発電側課金の単価が定められております。