- ホーム

- 規制料金の改定と調達効率化への取組

規制料金の改定と調達効率化への取組

電力自由化と規制料金

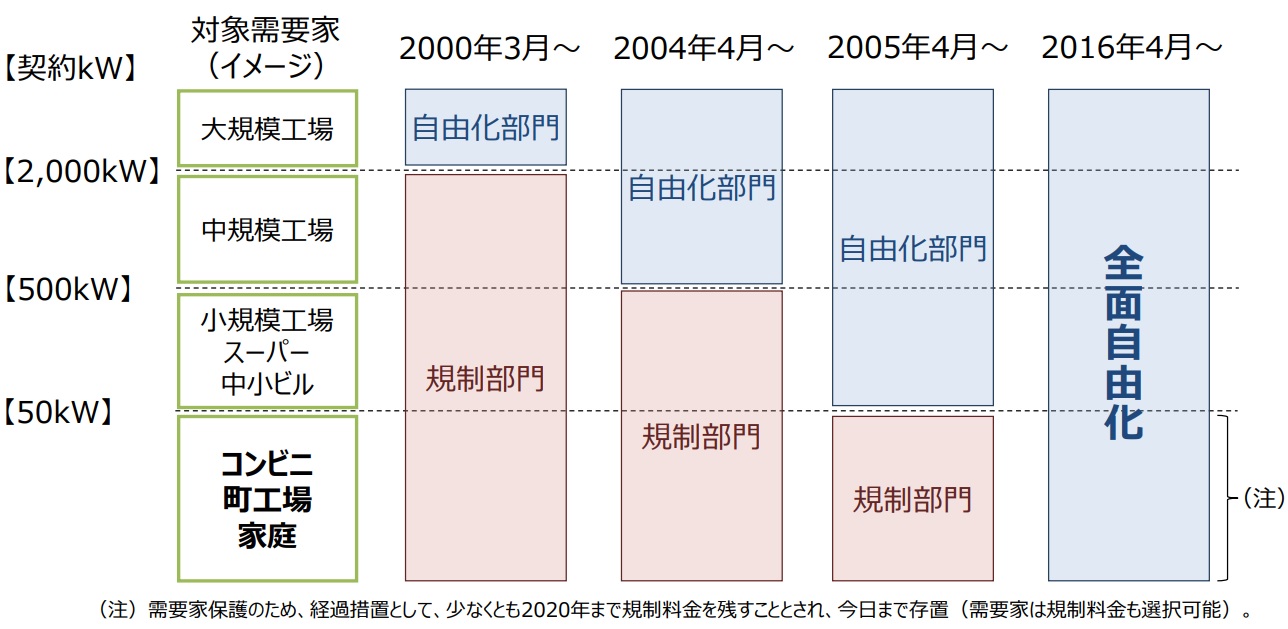

電力の小売部門は、2000年以降、大口の需要家から段階的に自由化が進められ、2016年4月には全面的に自由化されたことで、ご家庭を含めた全ての消費者が、電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになりました。

ただし、全面自由化後も、大手電力と新電力の体力差が大きいことから、「規制なき独占」によって公正な競争が起きず料金が下がらない、などの弊害に陥る懸念があります。

このため、ご家庭等向けの規制料金については、時限的な経過措置として残し、競争状況を見極めてから撤廃することになったため、現在も、全国すべての地域において、規制料金(経過措置料金)は自由料金とともに残されることとなりました。

規制料金は、最大限の経営効率化を織り込んだ上で、電気事業を運営するにあたって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額を算定し、規制部門の原価と料金の収入が一致するように大手電力が設定し、その約款(特定小売供給約款)について有識者による厳正な審査の上で、経済産業大臣による認可を受けているものです。

ウクライナ侵略に伴う燃料価格の高騰(※1)などを背景として、電気の規制料金を改定するため、2022年11月から2023年1月にかけて、大手電力7社が、料金改定(値上げ)の認可申請を経済産業大臣に対して行いました。

電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣からの意見聴取を受け、料金制度専門会合において、中立的、客観的かつ専門的な視点から、各費目の見積が適切か、経営効率化が図られているかなどについて厳格かつ丁寧に審査(※2)しました。

さらに詳しいことを知りたい方は、料金制度専門会合(第28回~第43回)の資料やこちらのページ(資源エネルギー庁ウェブサイト)をご覧ください。

なお、燃料費が下がった場合には、燃料費調整制度(※3)により電気料金に反映され、消費者の皆様に還元されています。

燃料費調整制度では、財務省が公表している「財務省貿易統計」における各燃料(原油、LNG、LPG及び石炭価格)の輸入価格の平均値に基づいて、電気料金を算出しています。

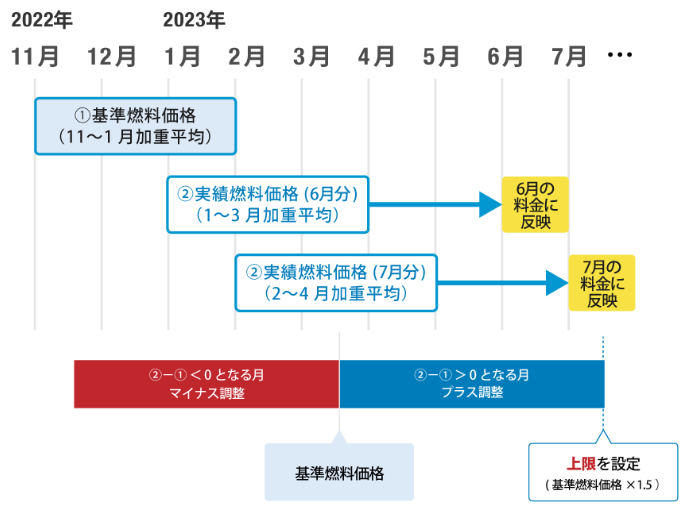

具体的には、料金改定申請の直近3か月の貿易統計価格に基づいて算定した「基準燃料価格」と、各月の3~5か月前の貿易統計価格に基づいて算定した「実績燃料価格」の差を、燃料費調整単価に換算し、月々の電気料金に反映しています(反映可能な範囲に上限(基準燃料価格の1.5倍)を設定)。

このように燃料価格の変動が電気料金に反映されるまでにタイムラグが発生することから、燃料価格が上昇する局面では、電気料金が遅れて上昇するため、一時的に電力会社がその差額を負担し、燃料価格が下落する局面では、電気料金が遅れて下落するため、一時的に消費者がその差額を負担することになります。こうしたタイムラグが電力会社の決算期を挟んで発生した場合、当該決算期における電力会社の収支にプラスまたはマイナスの大きな影響を与える場合があります。

電力・ガス取引監視等委員会では、原価算定期間終了後に毎年度、各電力会社の部門別収支計算書の値に基づき、規制部門の電気事業利益率が必要以上に高くなっていないかなどを確認する「事後評価」を行うこととなっています。

燃料費調整制度について詳しいことを知りたい方は、こちらのページ(資源エネルギー庁ウェブサイト)をご覧ください。

(※1)燃料価格の高騰について

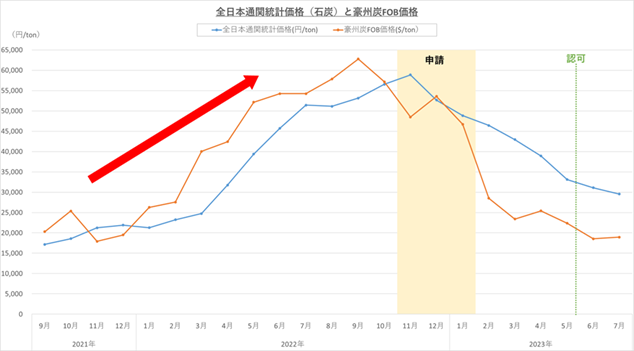

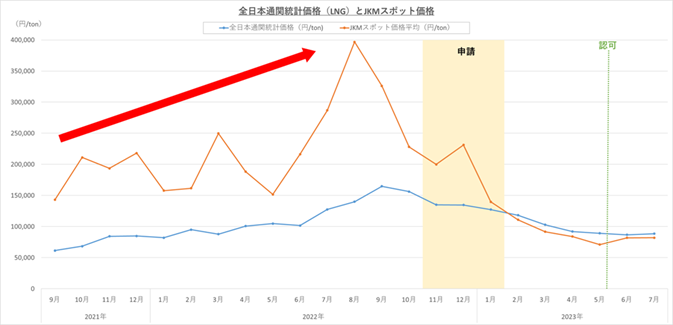

火力発電において多く用いられている石炭及びLNGの価格は、ウクライナ侵略等に伴い、2022年以降、大きく上昇しました。

燃料価格の変動は、燃料費調整制度に基づき、毎月の電気料金に反映する仕組みがありますが、料金の改定前は、燃料価格の変動に応じた調整額の上限を超過しており、燃料価格の急騰に伴うコストの増加分を電気料金に反映できない状況となっていました。

グラフ1:石炭価格の推移

グラフ2:LNG価格の推移

(※2)審査内容の例(燃料費)

燃料費については、調達単価と調達数量のそれぞれを審査しました。

調達単価については、例えばLNGの調達に関しては、①調達先と価格を合意済みの契約、②調達先は決まっているが価格が未合意の契約、③その他のスポット調達に分けて審査しました。

①調達先と価格を合意済みの契約については、各契約の内容を確認し、契約に基づいて適切に単価が申請に織り込まれているか等について確認しました。

②調達先は決まっているが価格が未合意の契約については、各事業者の調達価格の実績値を踏まえ、効率的な調達を行っている事業者の調達価格を基に査定する、いわゆるトップランナー査定を行いました。

③スポット調達については、スポット調達価格の実績値を織り込むよう求め、査定を行いました。

調達数量については、最も安い電源から稼働させるというメリットオーダーが徹底されているか等について確認し、効率的な電源の稼働における必要な調達数量となっているかを確認しました。

さらに、下落傾向にあった燃料価格を反映させるため、審査期間における直近の燃料価格を踏まえて、料金原価の再算定を求めました。

こうした査定により、7社合計の年平均で、1,451億円の減額査定を行いました。

(※3)燃料費調整制度について

規制料金においては、火力発電の燃料価格の変動に合わせて電気料金(電力量料金)を自動で調整する燃料費調整の仕組みが取り入れられています。

この燃料費調整制度により、燃料価格が上がると電気料金が上がり、燃料価格が下がると電気料金が下がる仕組みとなっています。

燃料費調整制度は、原油・LNG・石炭の燃料価格(為替を反映した円建ての日本着ベースの価格)の変動を、毎月の電気料金に自動で反映する仕組みであり、燃料価格の上昇分については反映できる分に上限が設定されています。

具体的には、①料金改定申請の直近3か月の貿易統計価格に基づいて算定した「基準燃料価格」と、②各月の3~5か月前の貿易統計価格に基づいて算定した「実績燃料価格」の差を、燃料費調整単価に換算し、月々の電気料金に反映しています(反映可能な範囲に上限(基準燃料価格の1.5倍)を設定)。

規制料金の構成

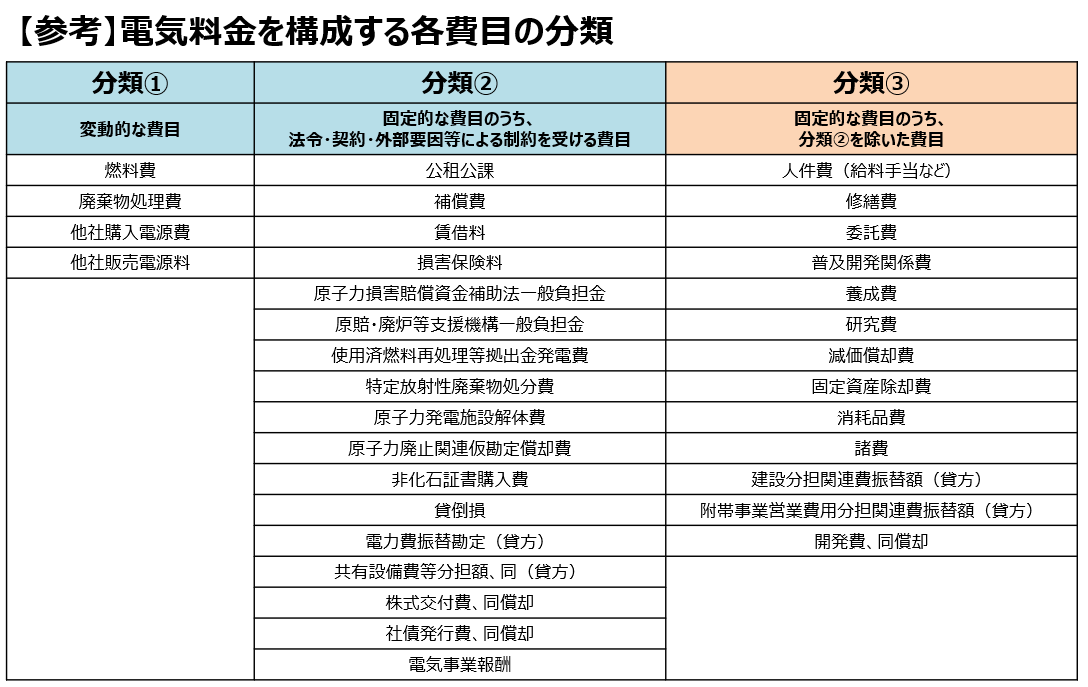

電気料金を構成する各費目は、①変動的な費目(例:燃料費、他社購入電源費)、②固定的な費目のうち、法令・契約・外部要因等による制約を受ける費目(例:公租公課)、③固定的な費目のうち、②を除いた費目(例:修繕費、委託費)として、大きく3種類に分類されます。

さらに詳しいことを知りたい方は、こちらの資料(査定方針)をご覧ください。

調達効率化への取組

2023年5月の大手電力7社の規制料金の変更認可にあたっては、2023~2025年度を集中改善期間とし、調達効率化に向けた取組をより一層進めることとされています。

詳しくは以下にお示しする各社のウェブサイトからご確認下さい。

<2023年5月に規制料金の変更が認可された大手電力7社の取組>